题型:现代文阅读 题类:常考题 难易度:普通

贵州省遵义市正安县小雅中学2021-2020学年八年级上学期语文第一次月考试卷

短视频与防沉迷

材料一

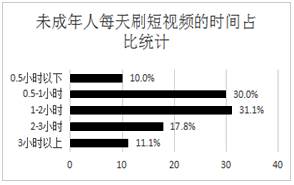

初中生丁煜城“放假期间平均每天要刷—到两个小时”。丁煜城感觉,身边的同学也都喜欢刷短视频。

北京初中生家长李楠(化名)感觉、刷短视频很容易沉浸其中,时间不知不觉就溜走了。未成年人在这方面的控制力尤其不够,她周围就有不少朋友的孩子沉迷短视频,甚至半夜偷偷躲在

被窝里刷。而且,现在短视频的内容五花八门,什么都有,有一些并不适合未成年人。因此,她虽然不限制女儿刷,但会提前跟女儿约定好刷短视频的时间,也会对观看的内容有所限制。

中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员杨斌艳认为,长时间沉迷短视频,会占用大量精力、甚至耽误学习、工作或睡眠,杨斌艳建议,为自己制定使用手机和刷短视频的规定、严格限制时间。要学会丰富自己的线下生活、通过真实世界的交往、运动、兴趣等,投入到更多的现实生活中。要关注和关心身边的人,多进行现实中的互动和交往。

材料二

青少年模式指的是国家互联网信息办公室牵头,主要短视频平台和直播平台试点上线的“青少年防沉迷系统”,该系统会在使用时段、时长、功能和浏览内容等方面对未成年人的上网行为进行规范。青少年模式不仅用于防沉途,还要对青少年的网络行为和接触的网络内容进行管理;如禁止使用平台的打赏、充值、提现、直播、发布观点等功能。在内容方面,会给青少年用户提供更适合观看的学习课程,科普知识等。

青少年模式使用情况调查统计

|

未成年人对青少年模式的态度占比 |

青少年模式有用功能认同情况 |

|||||

|

很不赞同 |

不太赞同 |

比较赞同 |

非常赞同 |

限制使用时长 |

77.0% |

|

|

软件都应匹配 |

10.5% |

18.1% |

35.0% |

36.4% |

限制充值打赏 |

46.5% |

|

愿意主动使用 |

11.5% |

16.0% |

35.6% |

36.9% |

限制搜索某些内容 |

39.6% |

|

未成年人使用青少年模式的人数占比 |

限制浏览评论 |

33.5% |

||||

|

用过 |

53.3% |

限制发布某些内容 |

13.0% |

|||

|

没用过 |

46.7% |

限制收发私信 |

6.3% |

|||

《南方都市报》2021年3月发布的报告,在被测试的20款APP中,仍有15%尚未上线青少年模式。建议各平台严格履行社会责任,主动上线青少年模式。也有一些小的短视频平台在青少年模式上存在漏洞,如诱导打赏、允许13岁以下未成年人直播等。建议国家尽快建立统一的行业标准,使青少年模式更好地发挥保护作用。

材料三

对未成年人进行网络安全较育,是更好地实现未成年人网络保护的重要基石。学校应加强师资培训,使教师能够胜任未成年人网络安全和网络素养教育工作。同时,家庭是未成年人网络安全的第一道防线,家长也应积极提升网络安全意识和网络监护能力,在生活细节里,在亲子陪伴中潜移默化地进行家庭教育,保护未成年人健康成长。对未成年人进行网络保护,辅助未成年人网络素养提升,除了发挥家庭、学校的主体作用,还需全社会形成合力,多方协同共治。

试题篮