题型:现代文阅读 题类: 难易度:普通

贵州省贵阳市花溪区高坡民族中学2023-2024学年九年级下学期语文3月质量监测试卷

生生不息儿女河

竹 心

①儿子小时候总是喜欢问一个又一个的问题,而我也总是不厌其烦地解答。“妈妈,我们为什么喜欢吃醋呀?”“因为我们是山西人呀!”“妈妈,我们的皮肤为什么是黄色的呢?”“因为我们老家有条河叫黄河呀!”“黄河在哪里呀?”“黄河在中国,在山西,在忻州。姥爷、姥姥和他们的姥爷、姥姥一直生活的地方,有一条长长的河,叫黄河,是母亲河。”“哦!妈妈,我知道了,黄河是母亲河,我们就是黄河的儿女了吧!”

②父亲的家谱在经年的战乱中已然不存,但是口口相传下来的是我们的祖先在500多年前曾经生活在河南的黄河岸边。由于黄河洪水泛滥,常遭水患。据说在明朝年间,遭遇了一场罕见的大水灾之后,祖先们便拖家带口,渡过黄河,北上山西,远离水患。最终选择了距离太阳和蓝天更近的太行山,选择了黎城。我从字面的意思揣想黎城即黎明之城,估计这带给了先人们无限的曙光和希望,或许也带给他们更多的温暖和更辽阔的眼界。追本溯源,我们是真正来自黄河的儿女,是母亲河的子孙。

③母亲的故乡是山西忻州,黄河的第二大支流——汾河的发源地。

④汾河流经山西省的忻州市、太原市、吕梁市、晋中市、临汾市、运城市六市,全长713千米,在万荣县荣河镇庙前村汇入黄河。汾河是山西省的第一大河,可称为三晋大地的母亲河。

⑤祖籍并州晋阳(今山西太原)的唐代诗人王之涣的名篇《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”是我从小耳熟能详的诗句。有一年,在墨西哥湾咸湿的海风里,我和6岁的儿子一起背诵。“妈妈,这是什么意思啊?”我告诉儿子,这首诗的意思是:夕阳依傍着西山慢慢地沉没,滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。若想欣赏千里之外的风光景物,就要登上更高一层楼。我的本意是教育儿子努力学习,才会成绩优秀。可儿子直接忽略我的教导,反而对黄河兴趣浓厚。于是我便对他讲了姥爷家族几百年前的黄河迁移,姥姥家的汾河之源,以及汾河和黄河的母子关系。潜移默化地,儿子逐渐知道自己来自黄河岸边的土地。更有意思的是,有一次与儿子谈论家乡的黄土高原,儿子恍然大悟般说:“妈妈,我明白了,我们的老家在黄土高原上,又在黄河边。黄土、黄河,都是黄色的,所以我们的皮肤才是黄色的呀!”说完又求知欲极强地念叨了一句:“只是不知道是黄河的水把土地变成了黄色的呢,还是黄土地的土把河水染成了黄色的。”

⑥为了解答儿子的问题,我特意上网查找答案,根据网上的解释,古代的黄河,河面宽阔,水量充沛,水流清澈。那时,它的名字并不叫黄河。《说文解字》中称黄河为“河”,《山海经》中称黄河为“河水”,《汉书·西域传》中称之为“中国河”,《尚书》中称“九河”,《史记》中称“大河”。到了西汉,由于河水中的泥沙含量增多,有人称它为“浊河”或“黄河”,但未被普遍认可,直到唐宋时期,“黄河”这一名称才被广泛使用。由此可见,黄河之称的来源确实与黄土地的泥沙相关。

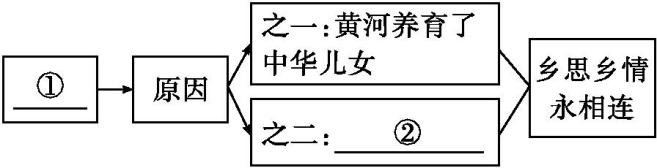

⑦黄河之所以被称为母亲河,另一个更重要的原因就是黄河孕育了中华文明。无论是父亲的家谱中惧怕黄河水患的祖先,还是一直生活在黄河的第二大支流汾河源头的母亲的祖先,祖祖辈辈都是喝黄河的水长大的中华儿女。所谓母亲河,就是孕育了一代又一代人生命的河水,而我们就是传承到了21世纪的黄河的又一代子孙。

⑧儿子在4岁时随我们漂洋过海来北美定居。虽然他的中文听、说、写能力有限,但是对中国、山西、黎城、忻州,尤其是黄河却如数家珍。每每与人聊天,总是骄傲地说:“我们是山西人,我们喜欢吃醋;我们是黄河的儿女,所以我们有黄色的皮肤;黄河是中国人的母亲河,汾河是山西人的母亲河。”

⑨汹涌澎湃的黄河水浇灌着黄土地上干涸贫乏的土地,养育了黄河两岸的中华儿女。父亲一直自诩他是黄河和太行山的儿子。而我的儿子则在异国的土地上,坚信他是黄河和黄土地的后世子孙。

⑩黄河的水日夜不停地流,黄河的儿女们散落天涯。唯有那份乡愁,那口乡音,那乡思乡情,与黄河相依相连,与黄土地割舍不断,一代代传承。在异域的土地上,开枝散叶,生生不息。

(有删改)

王浩:这一段内容是插叙,详细介绍了黄河的名称及来历,回答了上文中儿子的提问,也使文章内容更加丰富,拓展了读者的视野,激发了读者的阅读兴趣。

李洋:我认为这一段内容过于详细地写了“黄河”这一名称的来历,与文章所写的“中华儿女与黄河的血肉相连的关系”这一观点的联系不密切,应当删去或略写。

试题篮