题型:现代文阅读 题类:模拟题 难易度:普通

广东省广州市天河区2018-2019年中考语文一模试卷

《流浪地球》大获成功,但科幻和科普创作环境仍然不佳

大年初一上映的国产科幻大片《流浪地球》,以一种所向披靡的态势称霸了2019年的春节档,总票房一路高歌猛进、引发的关注和热议也是久久不衰,人们兴致勃勃的讨论着“科学”和“宇宙”,为太阳系的未来和人类的命运而担忧。

科幻题材的艺术作品具有无与伦比的预见性,对于受众们的启发性也是数一数二的,也就是说,一部优秀的科幻作品,不仅仅让受众们享受了天马行空的视听体验,还引发受众们的畅想和反思,比如《终结者》系列警示人们“AI人工智能”这一科技的威胁性、再比如《楚门的世界》提醒人们“现代传媒”无处不在的影响力和操纵性等等。不过,中科院微生物研究所的研究员黄力认为,尽管《流浪地球》为中国的电影市场献上了一个“开门红”,但科幻和科普的创作环境仍然不佳,更为可惜的是,科学界提供的众多创作素材无人问津。

黄力认为,传统科普工作的影响力微弱、影响面狭窄,仅凭一板一眼的传统科普工作是难有建树的,中国需要一个影视、小说、大众传媒和网络游戏等等构成的“科学—科普—科幻网络”,它如同一片广阔和肥沃的土壤,既可以孕育和滋养更多的优秀作品、让人们更为关注中国的科研领域,又可以让孩子们觉得“科学”本身是一种时尚、激发他们的求知欲和想象力。目前,中国科学界诞生的众多科研成果中,一部分是科普和科幻的上佳素材,但这些科研成果得不到应有的关注、也没有人试图用它们进行艺术创作。

中科院古脊椎动物与古人类研究所的研究员徐星认为,众多创作素材得不到合理的利用,并非艺术创作者们“暴殄天物”,而是他们面临的创作和生存环境不太妙。作为中国的恐龙专家,徐星结识了不少“恐龙发烧友”,也见证了他们的科普梦想熊熊燃烧和渐渐幻灭,比如某一技术实力不错的文化公司,他们推出了关于恐龙的科普产品、开办了恐龙VR体验馆、甚至酝酿了拍摄电影和动画片的计划,但他们面对的市场和受众太小了,苦苦支撑一段时间之后就宣告破产。

曾经,《侏罗纪公园》系列电影的热映,为全球的古生物学领域开创了一个黄金时代,孩子们震撼和着迷于影片中栩栩如生的恐龙,萌生了从事古生物学研究的志愿,而古生物学领域的科学家和科研机构也获得了企业家们的资助。或许有一天,中国也会出现这样传奇性的一幕。

(摘自互联网)

[科普大家谈]

《博物》策划总监张辰亮:“要尽量选择生活里大家都能见得着的东西。你要先把身边常见的东西告诉大家,这样他才能入门到那些不常见的领域。很多搞科普的,名义是搞科普的,其实并不了解怎么把它‘普’,我是觉得‘普’很重要,你费劲写完的东西没人看,怎么普?”

杭州师大教授詹玲:“科学幻想小说”被纳入科学普及读物的旗下,确定了向青少年读者普及科学知识,传播科学精神的历史使命。为读者讲好一个以科学为基础的幻想故事,飞扬的想象力和足够动人的故事性是科幻小说创作追求的主要目标。但是,科幻小说还可以做得更多。因为科幻小说是所有的小说类型中唯一能够实现普及科学知识的一种文学形式,而且它对科学知识的普及效果远远好过一般科普读物。

[相关调查数据]

(一)2018年9月的全国科普日活动期间,线上线下参与者达3亿人次,参与活动的科技工作者约110万。而中国科协的调查显示,2018年我国具备基本科学素质的公民比例达8.47%,其中上海、北京两地超过20%,不仅有望在2020年实现《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》中提出的10%的目标,也大大缩小了与主要发达国家的差距。可以说,这些数据,一定程度上呈现出公众科学素质的日益提升,也有力证明了我们的科普工作卓有成效。

(来源:人民网-科普中国)

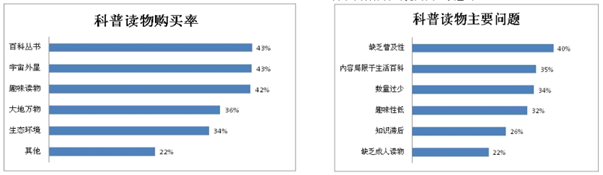

(二)科普读物大众读者阅读情况调查

(数据来源于《新华书目报》阅读行为调查中心官方微博)

(三)关于读者如何看待科幻或科幻艺术作品(小说、电影、画作等)的调查

(来源于问卷星网络平台)

[发展态势]

《流浪地球》热映带动科幻文学升温

《流浪地球》不仅引爆了观众对国产科幻银幕巨制的信心,也有效撬动了本土原创科幻文学土壤的活跃指数。

近年,越来越多的年轻作家投入到科幻创作中来,题材和手法都在快速更新,想象的边疆也在不断拓宽。正如刘慈欣所说,“随着新一代读者和作者思维方式的转变,科幻文学会越来越接近它的本质。社会现代化进程飞速发展,为科幻小说提供了肥沃土壤。”打造本土气质、传播中国故事,中国科幻小说的未来已不仅仅只是“星辰大海”,伴随技术革命持续推进,现代化进程不断加快,中国正迎来属于自己的科幻文学“黄金时代”。

(节选自:扬子晚报)

试题篮