题型:综合题 题类:常考题 难易度:普通

湖南湘潭市2017届九年级上学期语文期末考试试卷

【材料一】2014年11月13日晚,一则数名学生殴打一名同学的视频被发到网上。视频中,至少有4名女生对一名女生扇巴掌、脚踢达2分钟以上,周围不时传来一阵阵哄笑声。整个视频中,旁边站了不少女生,大家都袖手旁观。该视频是一男生笑着拍完全程。据其中一位女生说,主谋是因为看不惯那位女生的衣着,邀请她们教训该女生。

【材料二】1962年6月1日,犹太人大屠杀负责人阿道夫·艾希曼被执行绞刑。在此前的庭审中,艾希曼为自己辩护说:“我只是在执行命令……我不做,也会有别人去做。”汉娜·阿伦特在观摩了庭审后提出了“平庸之恶”这个词。它指的是正常普通人自以为无力左右大局,于是麻木、顺从,沦为极端之恶的帮凶。

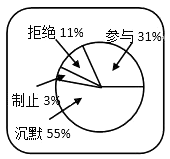

【材料三】有些事你知道是错的,但你接到权威的指令,或是朋友邀请你参与,你会怎么办?下图是这一问题的问卷调查统计图。

关于“方言和普通话”的非连续性文本阅读

【材料一】关于闽南语生存现状调查问卷

①你会讲闽南语或者同系方言吗?

选项 | 小计 | 比例 |

很会,讲得比普通话都好 | 5 |

|

能听懂一些和会简单对话 | 4 |

|

不会,掌握的各种词句不超过10个 | 19 |

|

②近年来,闽南语在福建日趋弱化,你认为原因是

选项 | 小计 | 比例 |

闽南语生僻难懂,不能通行,大势所趋 | 4 |

|

近年来外来人口大量涌入,对闽南语本地流行造成阻碍 | 11 |

|

祖父辈抱着“走出去”的观念,多注重子女普通话教育 | 15 |

|

其他 | 5 |

|

【材料二】民间的声音

关于“闽南话还能存活多久”的讨论帖:

(1楼):昨天跟5岁的侄子一起吃饭,居然发现这个土生土长的孩子不会讲闽南话。再看看16岁的儿子,也是在泉州土生土长的,比堂弟好点,还会说几句闽南话,但那种老闽南的俚语是一点不懂了。记得我们小时候,连学校老师上课都是方言,如能说一口流利的普通话,那简直就是一门绝活。现在的孩子倒是一口流利的普通话,但会说地道方言的却成了稀罕品种,方言还能在我们的生活中存活多久呢?

(2楼):我女儿在校讲普通话,在家也讲普通话,现在很多闽南话她连听都听不懂了。

(3楼):方言还能活多久?那要看我们还能活多久!

(4楼):不知道,也许有一天,无声无息地消失了。但也没什么可惜的,语言失去交流沟通功能,离消亡也就不远了,这是事物的发展规律。

(5楼):城市越来越开放,外来人口越来越多,闽南话太土,他们听不懂,还是说普通话好。

(6楼):“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”用方言交流,听着多亲切啊。

(7楼):方言里有文化,我们老师说闽南话古汉语的活化石呢,我想有文化的东西是不会消亡的。

(8楼):文物也有文化价值,但是现在不是只能欣赏吗?甲骨文更有文化价值,难道现在还用甲骨文写字吗?

【材料三】学者的声音

“方言里有比普通话丰富得多的生活、情感用语,在动作的细微区分、事物的性状描绘等方面都更具体。这是方言比普通话往往要生动幽默、有趣传神、在文艺表达里更受欢迎的原因。”——钱乃荣(著名语言专家)

“在中国任何一个城市,以普通话沟通不成问题,但你若选择这个城市,却不会讲这里的方言,犹如你爱上一个人,却读不懂他(她)的内心世界,要融入其中,谈何容易!”——程乃珊(著名作家)

“没有方言的城市是可耻的。” ——(《新周刊》执行总编)

“我们的态度是大力推广普通话,同时采取必要的措施积极保护方言。”——陈章太(教育部语言文字应用研究所研究员)(引自互联网)

试题篮